Анатомия благосостояния: как в современном мире связаны свобода и богатство

И каков «вес» человеческого капитала при выборе каждой страной вектора своего развития

Mind продолжает публикацию материалов из цикла «Либеральные реформы – кратчайший путь к благосостоянию». Цикл выходит при поддержке Международного фонда «Возрождение».

Напомним, первый текст был посвящен обзору инноваций в сфере школьного образования. По нашему глубокому убеждению, именно они являются базовым условием трансформаций в обществе и государстве, которые впоследствии подхватывает и развивает высшая школа.

Вторым стал анализ мер по либерализации экономики и эффективного регулирования. В нем были проанализированы реформы на фоне динамики экономических показателей типологически близких нам стран, что могло бы, в определенном смысле, смоделировать траекторию украинского социально-экономического развития.

В данной публикации попробуем проследить эмпирическую связь между распространением либеральных свобод и демократических ценностей в различных обществах с наличием в них инструментов устойчивого обогащения для максимально широких слоев граждан. Опять же постараемся держаться максимально близких для Украины кейсов, что касается исторической типологии.

На максимально доступном историческом материале мы проиллюстрируем причинно-следственную основу прогнозируемого социально-экономического успеха. Причем основной фокус будет сосредоточен на опыте тех стран, где главным источником благосостояния стал именно человеческий капитал и условия для его мотивации. А также рассмотрим страны с противоположным, негативным опытом.

Мы наглядно продемонстрируем, как развитие институтов демократии в отдельных странах мира способствовало высоким экономическим показателям и уровню благосостояния их населения, стало залогом не только социальной гармонии, но и материального обогащения. И как ударял по карманам рядовых обывателей отказ от экономической конкуренции, протекционизм и возвращение к стереотипам (иногда их называют «традициями»).

Подчеркнем: речь идет об обогащении и социальной безопасности не одной лишь «сакральной» прослойки, приближенной к власти, правоохранительной системе или монополиям, а широкой общественности. Мы также продемонстрируем, как защита гражданских ценностей обогащает рынок труда людьми, способными мыслить креативно, формирует максимально комфортную экосистему для реализации предпринимательских идей и внедрения инноваций.

Фотоколлаж турецкого фотографа Угура Галенкуша из серии «война – мир»

Часто ли мы задумываемся, сколько людей в современном мире – странах, где производится и потребляется наибольшее количество материальных благ – могли позволить себе эти блага в прошлом? Не в эпоху палеолита, где можно было почувствовать себя счастливым, имея в своей пещере «бесперебойный» источник огня. И не в романтизированному средневековье, когда пережить ОРВИ или элементарный сепсис считалось уже чудом. Речь идет о вполне приближенном к нам прошлом – эпохе индустриального капитализма второй половины XIX – начала ХХ в.

Именно тогда современные общественно-экономические и юридические отношения начали формироваться вокруг права каждого на справедливое материальное вознаграждение за труд, а не только права обрабатывать свой земельный надел или квартировать в чей-то феодальной вотчине (пример колхозов или «ведомственного» жилья в СССР в данном случае исключаем, так как это был паранормальный откат в домодерную эпоху).

И, вот, окажется, что в странах, которые сегодня являются свободными от нищеты и социальных депрессий, еще несколько поколений назад бушевали голодные бунты, людей подвергали унижению, даже пыткам за инаковость религиозных взглядов или расовое происхождение.

Однако мир изменился: вчерашние «колонии» превратились в социально-ориентированные государства, представляющие лидеров экономического развития. Зато «империи» претерпели вопиющего упадка.

Причина проста: в мире изменились «правила игры». Отныне их определял индустриальный капитализм, опирающийся на систему принципиально иных социально-экономических факторов, способных превратить рабов в свободных, нищих в состоятельных и наоборот.

Капитализм породил новые возможности распределения экономических богатств и политических функций, стал залогом демократии – «закваски», из которой формируется гражданское сообщество. Потому что в основе капитализма была индивидуальная свобода – то, что в эпоху феодализма не могло иметь абсолютного значения.

В некоторой степени схожие условия мы переживаем сегодня, когда индустриальный капитализм, опирающийся на энергозатратные сферы экономики, высокий уровень потребления и фиатные деньги, медленно уступает чему-то более современному. Назовем это «цифровым капитализмом», для которого характерна глобализация, социальная интеграция и принципиально новые критерии определения абсолютных ценностей, в частности материальных.

При этом оба капитализма – и «цифровой», и индустриальный – генерируют максимальное размывание социальных границ. Это принято называть демократией – тем, что гарантирует доступ к инструментам улучшения благосостояния, не ограниченный ничем – ни сословным происхождением, ни индивидуальным приближением к власти или госмонополиям. В основе демократии лежит конституционный приоритет индивидуальной свободы.

Что есть свобода?

Фотоколлаж турецкого фотографа Угура Галенкуша из серии «война – мир»

На практике свобода – понятие довольно релятивное. Для того, чтобы индивидуальные свободы были уравновешены и не конфликтовали между собой в рамках социума, его представители соглашаются на приоритет гражданских ценностей. Что-то вроде афоризма Джона Локка о «чьем-то праве размахивать кулаками, ограниченным расстоянием до моего носа»...

И общества, активно культивировавшие эти гражданские ценности, в эпоху капитализма шаг за шагом становились богаче, стабильнее и комфортнее для социальной реализации своих граждан. В то же время общества, державшиеся за стереотипы – религиозные, гендерные, расовые и другие, выстраивали новые границы, деградировали или распадались под тяжестью внутренних конфликтов. И в данной публикации мы приведем несколько диаметральных кейсов в пользу этой суровой общественно-экономической зависимости.

И еще один момент. Мы неоднократно будем проводить параллель между либеральной экономикой и демократией не потому, что эти понятия являются для нас созвучными. А потому, что современная демократия выросла из того же лона, что и капитализм – из базовых экономических потребностей человека, а именно – права на конкурентное вознаграждение за труд, прежде всего денежное, а также равный доступ к рыночным инструментам.

Это право не всегда было настолько бесспорным, как представляется сегодня. Но его распространение изменило мир: стимулировало рынок товаров и услуг, которые уже не только обеспечивали жизненные потребности, но и меняли качество самой жизни. Сформировало новую пирамиду социальных смыслов и ценностей, которыми сегодня пользуемся мы – потомки «цивилизации капитала».

Корни украинского капитализма

Семья Алексея Алчевского – украинского финансиста, основателя металлургической отрасли, мецената и «громадовца» (1835-1901), фото 1880-х гг.

Украина является типичным примером этой «цивилизации». Капиталистическое развитие у нас стартовало абсолютно синхронно, к примеру, с США. Мы почти одновременно осваивали степные просторы своих континентов. Большая часть территорий наших стран в современных границах была свободной от распространения рабства Нового времени (в нашем контексте – крепостничества). В конце концов, обе нации длительное время формировались как «фронтирные» сообщества, что способствовало их культурной открытости.

Когда в США «целину» индустриального капитализма бороздили Эндрю Карнеги, Джордж Вестингауз и Джей-Пи Морган, у нас с такого же «низкого старта» – безо всякого феодально-аристократического трамплина – формировалась экономическая элита в лице Терещенков, Симиренков, Бродских, Харитоненков, Алчевских. Они закладывали не только принципы современного индустриального и банковского капитализма, но и меняли общее и профессиональное образование, с нуля формировали общественно-ориентированную систему здравоохранения и практику социального предпринимательства.

Другое дело, что после Первой мировой войны исторические судьбы США и Украины разошлись «по полюсах». После семи десятилетий беспрецедентных демографических катаклизмов по эту сторону «цивилизационного» кордона наши судьбы вновь пересеклись на территории глобального свободного рынка. Тогда и оказалось, что работать на собственное благосостояние, а не выполнение планов «пятилетки», Украине придется учиться практически заново.

В частности, осознано относиться к принципам, по которым живет «цивилизация капитала». И это далеко не только разрешить свободную продажу валюты в условиях гиперинфляции или требовать конкурентных зарплат. Все это украинцы освоили довольно быстро. Значительно труднее дается понимание того, чем является современный капитализм в процессах трансформации государства и какие ценности сформировала его эволюция. А главное, какую миссию выполняет бизнес при становлении современной политической нации и как предпринимательство формирует основы государственной меритократии.

Нам еще предстоит прийти к пониманию того, что современная высокотехнологичная экономика не отделена от институтов демократии и гражданского общества. Ведь демократия – это не только возможность критиковать власть. Демократия – это равные права на рынке и равная ответственность каждого гражданина за соблюдение условий свободной конкуренции, а также абсолютная поддержка общественной инклюзии.

И когда мы говорим об укреплении конституционных основ демократии, фактически речь идет о соблюдении правил рыночной экономики всеми участниками рынка, независимо от имущественного ценза или формы собственности. И наоборот, первым симптомом наступления на демократию является коррупция в регуляторной сфере и злоупотребление монопольным правом со стороны государства.

«Американская мечта» в действии

США – страна, с которой стартовала «цифровая революция» ХХ века, лидер по внедрению робототехники, генной медицины, искусственного интеллекта и блокчейн-платформ. Страна, обладающая технологическими и научными патентами на сумму, в два с половиной раза превышающую патентный банк остального мира.

Можно долго перечислять факторы, которые формируют запас прочности экономики США. Но важно учесть тот факт, что страна достигла такого уровня прежде всего благодаря целеустремленности миллионов искателей лучшей доли со всего мира и открытости общества, способного предоставить этим искателям максимальный шанс для самореализации.

Три века подряд год за годом они прибывали в Новый свет, часто со считанными пенсами в кармане, чтобы построить здесь свою «американскую мечту». У каждого была своя мечта. Однако большинство заставило пересечь океан именно стремление к свободе, прав и возможностей, которые не мог оказать им консервативный, зажатый в стереотипах Старый свет – религиозно нетолерантный, социально детерминированный.

С каждым поколением американцев идея открытого общества росла вместе с формированием политической нации, зерном которой было уважение к конституции, верховенству закона и приоритет либеральных ценностей – свободы слова, совести и политического волеизъявления.

Один из красноречивых примеров – эволюция избирательного права в США. Несмотря на то, что Конституция США 1776 года была прогрессивным документом своего времени, она давала право голоса только белым мужчинам-землевладельцам. Распространить право голоса на всех белых мужчин удалось лишь в 1856 году. И это повлекло многолетнюю гражданскую войну, ведь в большинстве своем белые избиратели в 23 штатах проголосовали за отмену на территории США рабовладения. А с этим не могло смириться белое меньшинство в 11 штатах, где преимущественно развивалось аграрное производство (40% территории США).

Белые люди несколько лет воевали между собой за право на свободу черных людей. По сути, за право на демократию. Результатом войны стала 13-я поправка к Конституции США, которая с 1865 года запретила рабство на территории союза (знаменательно, но штат Миссисипи ратифицировал ее только в 1995 году).

Чернокожие пехотинцы в армии Североамериканских штатов времен Гражданской войны в США

Не столь быстро американское общество избавлялось от гендерной дискриминации. Политические права женщины получили в 1920 году. И это только белые женщины, несмотря на то, что уже полвека как была ратифицирована 15-я поправка к Конституции, запрещавшая ограничение права голоса из-за цвета кожи. В большинстве штатов это либеральное условие не выполнялось вплоть до конца Второй мировой войны. При том, что коренному населению США – индейцам – было разрешено голосовать еще в 1924 году.

Окончательно все расовые ограничения в избирательном праве были ликвидированы лишь в 1965 году в результате деятельности Мартина-Лютера Кинга. Тремя годами спустя он был застрелен за свою позицию, так как не все американцы были готовы к такой демократии. Но процесс либерализации был необратим. Через 41 год на пост президента США был избран первый темнокожий кандидат – Барак Хусейн Обама.

Он, правда, не имел в строгом смысле афроамериканских корней (отец – кенийский студент, который в итоге вернулся на родину, мать – белая американка, предками которого были, не исключено, индейцы чероки). Однако то, что белые и черные избиратели вместе голосовали за черного кандидата, для США стало точкой невозврата к эпохе расовых предубеждений.

Некоторые культурологи считают, что эта точка обозначилась еще в 1986 году, когда миллионными тиражами разошелся сингл рок-группы Aerosmith, записанный вместе с пионерами хип-хопа Run-DMC…

В США не всегда готовы были выбирать черных президентов, черных конгрессменов, черных деканов университетов... Еще в начале ХХ в. чернокожего подростка могли с удовольствием линчевать в одном из южных штатов по обвинению, которое до боли напоминало закон «о трех колосках» в сталинском СССР. Примерно так же, как на этом фото, сделанном в Техасе в 1916 г.

К слову, эпоха Обамы, который избирался на президентский пост дважды, стала пиковой в истории американской экономической и технологической экспансии в мире. Наблюдался практически рекордный 10%-ный рост ВВП на душу населения и почти двукратное снижение безработицы по стране. Чистый приток прямых инвестиций в частный бизнес увеличился как абсолютно, так и относительно – с 1,1% ВВП до 2,6% национального ВВП.

За четыре десятилетия между М.-Л. Кингом и Бараком Обамой американское общество пережило огромную гражданскую трансформацию, завершившую реализацию «американской мечты» десятков поколений иммигрантов на жизнь в обществе, лишенном каких-либо форм дискриминации и социального детерминизма.

На самом деле, США преодолели такой же путь прививки от стереотипов – расовых, религиозных, гендерных – как и все другие страны Старого света, только гораздо более быстрыми темпами. Ведь избавление от этих стереотипов и было ценой свободы, поиски которой побудили иммигрантов отовсюду искать в Новом свете лучшей доли, по выражению Карла Поппера – открытого общества.

Тот же путь, что и черные избиратели, для признания своего политического права в США преодолели женщины. Со времен первого Федерального конгресса 1789 года и вплоть до 1916 года из более чем 7000 делегатов все без исключения конгрессмены были мужчинами. Собственно, слово «конгрессмен» долгое время не имело феминитива, пока в 1917 году к присяге не приступила Джанетт Ранкин – первая женщина-представитель в 128-летней истории Конгресса. Причем право избирательного голоса сами женщины получили лишь четыре года спустя.

Сегодня женщины составляют более половины студентов университетов и колледжей США – 11,7 млн человек. Такая ситуация стабильно наблюдается с 1980-х годов. В эти же годы американское общество преодолело весьма непростой путь освобождения от гендерной дискриминации при подборе кандидатур на высшие руководящие должности в корпорациях, а также в правах женщин на равную с мужчинами оплату труда.

Экономика США является мировым лидером по привлечению женщин на высшие руководящие должности в корпорациях, входящих в топ-500 по версии Fortune. По последним данным, каждый пятый член правления американских компаний является женщиной и каждый восьмой – СЕО, тогда как по глобальной статистике на женщин приходится каждая 10-я и 25-я позиции соответственно.

От этого выигрывает не только американская демократия, но и американская экономика, которая на сегодня является самой эффективной экономикой мира с самым высоким показателем промышленного производства. И это при том, что более 80% ВВП США – это не промышленность, а сфера услуг, к которым относится образование, медицина, наука, финансы и права на инновации.

Итак, пока в Старом свете полыхали две мировые войны и кое-где все еще случались этнические чистки, американское общество на протяжении всего ХХ века болезненно, но верно продвигалось к своей «американской мечте», преодолевая расовые, этнические, религиозные, гендерные и другие социальные предубеждения.

Все та же «американская мечта» остается на мировой арене наиболее узнаваемым либеральным брендом, привлекая в страну ежегодно не менее 100 тыс высококвалифицированных специалистов со всего мира, более половины из которых в течение ближайших 10 лет становятся американскими гражданами. При этом обратная эмиграция из США в последние полвека лишь дважды превышала 1% от этого количества.

Для сравнения – Украина за неполные 29 лет своей современной политической истории тем или иным путем потеряла почти 12 млн своих граждан. Украинские паспорта за этот же период получили около 210 тыс иностранцев, что отнюдь не свидетельствует о привлекательности страны для реализации личных карьерных и социальных стратегий.

Демократия vs фундаментализм: Иран

Шахская семья в 1942 году

Теперь посмотрим на общество, которое несколько десятилетий развивалось практически в том же направлении в части относительной открытости, однако в один «прекрасный» день развернулось в диаметрально противоположную сторону. Имеем в виду Иран, который с момента исламской революции 1979 года избрал своим стратегическим приоритетом своеобразные «скрепы».

До этого момента страна очень напоминала Турцию времен Мустафы Кемаля и его последователей: содействие светским традициям в общественном устройстве и образовании, толерантное отношение к европейским культурным практикам, свобода предпринимательства.

Однако на волне экономического кризиса 1976 года, вызванным падением мировых цен на нефть, к власти в Иране пришли сторонники имамата, взявшие курс на радикальный фундаментализм. Правительство Хомейни пошло традиционным для всех социалистических диктатур путем, увеличивая государственные активы – в основном за счет национализации частных бизнесов, коммерческих банков и нефтегазодобывающих компаний. Затем принялось за политические репрессии как в отношении оппонентов из предыдущего правительства, так и вчерашних союзников-марксистов. Это означало не только сворачивание ориентации на свободный рынок, но и либерально-монархической модели развития государства.

Иранская молодежь 1970-х

Сначала это происходило в сфере культуры, якобы противоречившей Корану. Были разделены по гендерному признаку учебные заведения, в том числе университеты, а также общественные пляжи и бассейны. Женские голоса были запрещены в эфире радиостанций, а затем и в целом все неисламские СМИ. Даже музыкальное сопровождение на молодежных вечеринках было признано противозаконным, как и политическая многопартийность.

Экономика ответила на реформы Хомейни более чем двукратным падением. Правда, это происходило не только на фоне внутренней радикализации, но и войны с Ираком (1980-1988). Следующие правительства Рафсанджани и Хатами попытались восстановить фрагментарную либерализацию, однако маховик фундаментализма двигался уже по инерции. Да и трудно было рассчитывать на хотя бы частичную либерализацию, когда неприкосновенность культурных достижений революции защищала особая гвардия – «Корпус стражей исламской революции» (КСИР). По сути, государство в государстве.

Это было не только теневое правительство и мощное политическое лобби, но и отдельные вооруженные силы с собственными ПВО и авиацией, в арсенале которой сегодня имеется тактическое ядерное оружие. Именно ПВО КСИР причастны к трагедии с украинским пассажирским самолетом над Тегераном в январе 2020 года.

Примечательно, что несмотря на прямую связь с катастрофой парамилитарных фундаменталистов, официальное иранское правительство отказывается как от моральной, так и материальной ответственности перед жертвами трагедии, оказывая давление на украинское правительство по поводу отказа от судебных взысканий.

Исламизация не стала путем к благосостоянию иранского общества, не сняла внутренней социальной напряженности, зато стала причиной инфляции и критического упадка национального ВВП.

Сравнительный кейс США-Иран – весьма контрастный для осознания значимости либеральных ценностей для благосостояния граждан и чисто экономических преимуществ открытого общества над «традиционалистским». Но рассмотрим и другие кейсы, пусть и не столь рельефные.

Между социализмом и демократией: Южная Америка

Страны Латинской Америки много лет развивались по довольно похожими экономическим моделям, опираясь на традиционное фермерское хозяйство, экспорт сырья и продуктов питания, а также ориентированную на туризм сферу услуг. Но в одной стране решили, что, имея самые большие в мире разведанные залежи сырой нефти, схватили «бога за бороду» и могут пренебречь законами экономики, закрыться от мира и «прикрутить гайки» частному бизнесу.

Речь идет о Венесуэле. Эта экваториальная страна долгое время была самой успешной в Латинской Америке по развитию экономики. Сегодня в это трудно поверить, учитывая то, что в большинстве городов страны электричество подается почасово, а на границе бушуют голодные бунты «гастарбайтеров». Но это так, о чем лишний раз напоминают данные Всемирного банка.

Нефтяная рента Венесуэлы в период 2000-2014 годов составляла в среднем пятую часть ВВП страны. Пиковый показатель был достигнут в 2005 году – 30%, что говорит о уровне своеобразной «наркозависимости» экономики, побудившей другие виды предпринимательства буквально паразитировать за счет нефтяного экспорта.

Венесуэла, февраль 2020 года. Страна с крупнейшими в мире залежами нефти столкнулась с дефицитом бензина, из-за чего закрыла 95% АЗС. Те, что остались, контролируются армией, чтобы обеспечить критические потребности медицины и коммунальных служб страны

Нефтезависимая экономика длительное время позволяла правительству Венесуэлы безнаказанно играть в популизм: субсидировать депрессивные социальные слои, прикрывая этим вопиющую коррупцию по всей вертикали власти, заклеивать рот оппозиционным СМИ, называть правозащитников «агентами Вашингтона», видеть в экономических просчетах, которые раз за разом вспыхивали из-за колебаний нефтяной ренты, умыслы врагов «извне», которые стремятся заставить свободолюбивых венесуэльцев платить за то, что они до сих пор получали от правительства даром, и тому подобное.

Президент Уго Чавес, руководивший страной с 1999 по 2013 годы, один из двух крупнейших популистов в политической истории Венесуэлы, мог по несколько часов непрерывно выступать перед публикой, клеймя капитализм, «Америку» и ее «продажных приспешников». Пока мировые цены на нефть держались на высоком уровне, экономика «переваривала» этот популизм, а венесуэльцы в обмен за лояльность получали дешевую еду, горючее и весь пакет социальных обещаний. Под этой завесой Чавес национализировал более тысячи частных нефтедобывающих компаний, раздавил свободные медиа и, наконец, снял ограничения на количество президентских сроков.

Результат – полное политическое фиаско Венесуэлы. Нефть оказалась не слишком дальновидным источником благосостояния, а отсутствие демократии – убийственной для национального рынка.

Венесуэла, август 2016 года. Мост Симона Боливара, соединяющая Венесуэлу и Колумбию, полный венесуэльцами, пытающимися спастись из социалистического рая президента Николаса Мадуро

Первыми симптомами кризиса эпохи Чавеса – еще до резкого падения нефтяной ренты – стали сокращение на две трети предпринимательской активности и расцвет черного валютного рынка. Далее – эффект домино: дефицит самых распространенных продуктов питания и перебои с энергоносителями даже в крупных городах и столице. Наконец, массовая эмиграция в соседние страны, обескровившая и без того депрессивный аграрный сектор.

В 2017 году Венесуэла объявила дефолт по внешним долгам. Ситуацию изнутри можно посмотреть, в частности, в этом документальном проекте.

Феномен Венесуэлы – это проблема не только вопиющего популизма, но и авторитаризма власти, которая, опираясь на бездонную нефтяную подушку, чувствовала себя безнаказанной в подавлении экономических свобод и заменила демократию стихийным популизмом. В конце концов, считала либеральные ценности большим врагом, чем антисанитария, эпидемии и повальная неграмотность.

Противоположными примерами на континенте являются Чили и Уругвай. В этих странах практически нет залежей углеводородов (в Уругвае до сих пор не разведано). Однако они выбрали демократический путь и сегодня демонстрируют самый высокий в Южной Америке уровень развития рыночной экономики. В 2013 году, в разгар предпоследнего нефтяного кризиса, обе страны ликвидировали почти двукратное отставание от Венесуэлы по ВВП и стремительно вырвались в лидеры латиноамериканского мира.

Особенно интересен пример Чили. Страна пережила то, что принято называть диктатурой. Хотя сама диктатура со временем конвертировалась в демократию, позволив свободный референдум и политическое волеизъявление. Именно на референдуме завершилось 15-летнее правление Аугусто Пиночета, которым в Советском союзе запугивали молодежь на комсомольских собраниях.

За период своего диктаторского правления Пиночет, стоит отдать должное, активно поддерживал условия для развития в Чили свободного рынка и инициировал масштабные экономические реформы. Их реализация была поручена группе из 26 молодых чилийских экономистов, которые в 1960-70-е годы учились в ведущих американских университетах, преимущественно в Иллинойсе.

«Чикагские парни», как назвали в прессе участников реформаторского пула, в течение 1975-1982 годов провели трансформацию чилийской экономики и пенсионной системы. В основе реформы была дерегуляция и устранение нетарифных торговых барьеров. В новой пенсионной системе сберегательными счетами граждан управляли частные страховые организации. Была укрощена инфляция, которая при социалисте Сальвадоре Альенде составила более 500% в год, ликвидирован 30%-ный фискальный дефицит.

Экономические успехи 1980-х позволили Чили эволюционно перейти от авторитарного к демократическому правлению. Все правительства, находившиеся у власти в стране с 1990 года, усиливали модель рыночной экономики, совершенствовали фискальное регулирование и реализовывали системные инструменты борьбы с бедностью, прежде всего – путем стимулирования предпринимательства и государственно-частного партнерства.

К примеру, в начале 1990-х новое законодательство допустило частный сектор к развитию инфраструктурных проектов (аналогичное государственно-частное партнерство мы только сегодня внедряем в Украине – с огромным сопротивлением системы). В 2003 году была проведена реформа государственной службы, которая минимизировала условия для коррупции и непотизма, регламентировала частные источники финансирования политических партий и кандидатов. Эти законы привлекли в государственный сектор больше квалифицированных кадров, укрепив принципы меритократии.

Новые законотворческие инициативы позволили Чили достичь быстрого экономического роста по сравнению со всеми соседями, не говоря уже о Венесуэле, которая в то же время двигалась в прямо противоположном направлении. Вот как выглядела сравнительная картина Венесуэлы и Чили за один и тот же период истории:

ВВП на душу населения Венесуэлы сокращался с $15 700 (в ценах 2010 года) до $9 800 за период в 1977-2003 годов. К 2012 году экономика Венесуэлы пережила частичную «ремиссию» в условиях ситуационного роста мировых цен на нефть. Однако это лишь отсрочило неизбежную экономическую катастрофу. По состоянию на 2018 год ВВП на душу населения страны оценивается на уровне $7 700 (в ценах 2010 года), что значительно ниже среднего показателя стран на североамериканском континенте.

ВВП на душу населения Чили в 1977 году составлял треть венесуэльского – $4 300 (в ценах 2010 года). Двигаясь по пути рыночных экономических реформ и демократизации, чилийцы вышли на рост ВВП на душу населения в среднем на 6% в год. В 2018 году его уровень составил более $15 000 (в ценах 2010 года). При этом нефтяная рента Чили практически никогда не превышала 1% ВВП, а в течение 2000-2018 годов в среднем составляла 0,03% ВВП.

Это лучшая иллюстрация прямого влияния развития демократии на экономический рост, а следовательно – на благосостояние средневзвешенного гражданина страны.

Демократия будущего: Финляндия

По темпам либерализации и роста экономики в мире лидируют именно скандинавские страны. Особенно поучителен пример Финляндии. Еще в XIX веке это была крайне бедная страна на обочине Европы. В 1860-е годы она пережила последний в своей истории массовый голод, вызванный резкими климатическими колебаниями. Тогда финны понесли катастрофические демографические потери – до 15% населения.

Статус Финляндии в составе Российской империи был беспрецедентно автономным. Она сохраняла собственный парламент, валюту, а в 1906 году стала фактически первым европейским государством, предоставившим всем взрослым гражданам право голоса и право баллотироваться на государственные должности.

В годы Второй мировой войны финны оказывали отчаянное сопротивление Красной армии. И хотя потеряли почти десятую часть своей территории – на Карельском перешейке, однако спасли суверенитет и национальное достоинство (что для Украины является безусловно показательным кейсом).

После Второй мировой войны, которую финны завершили на стороне антигитлеровской коалиции, страна внедрила системную поддержку демократических институтов власти и либеральных ценностей. Характерный пример – реформы семейного права. Уже в 1960-е годы в Финляндии были уравновешены права обоих родителей на декретный отпуск по уходу за ребенком. В 1970-е введена практика заключения трудовых договоров, которая ликвидировала дискриминацию по половому признаку в части материального вознаграждения трудящихся.

Этот процесс в Суоми имел долгую историю. Еще в конце XIX века трудовые ассоциации в Хельсинки и Турку, а также Женский трудовой союз активно отстаивали вопрос равных зарплат женщин и мужчин и равные права в браке. Частично в этом проявлялись этнические традиции карело-финнов, где гендерное равноправие заложено на уровне архетипа. Но финны аргументировали это вполне модерной риторикой, во многом определившей современные дискурсы открытого общества.

Население Финляндии имеет равномерный коэффициент роста весь послевоенный период, равно как и уровня ВВП на душу населения. В ЕС Финляндия по ВВП занимает относительно скромную позицию, но по индексу восприятия коррупции длительное время занимала первую строчку в мировом рейтинге по версии Transparency International вместе с Данией и Новой Зеландией.

Всемирный рейтинг качества жизни Numbeo не первый год относит Финляндию к абсолютным лидерам – по итогам 2019 страна находится на третьем месте после Дании и Швейцарии. Также Финляндия занимает вторую позицию в рейтинге свободы слова, который ежегодно составляется всемирной организацией Репортеры без границ. Все это весомые критерии уровня демократии в стране.

Сегодняшние финны потребляют в 11 раз больше товаров и услуг, чем их прародители в первой половине ХХ века: доля развлечений, путешествий и других расходов составляет не менее половины расходов среднестатистической финской семьи, тогда как в межвоенные годы на еду, одежду, жилье и медикаменты финны тратили 88% семейного бюджета.

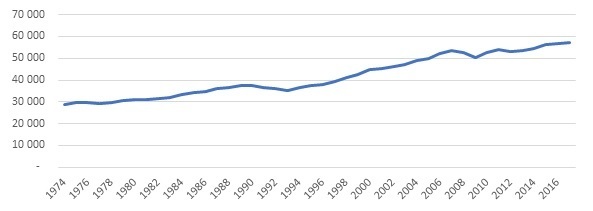

ВВП на душу населения Финляндии согласно Angus Maddison: Historical Statistiсs of the World Economy.

Уроки гендерной демократии: Швеция

Мировым лидером в части гендерного равенства и возможностей на рынке труда для женщин, безусловно, являются шведы. Неоплачиваемая домашняя работа по уходу за детьми дошкольного возраста или родственниками пожилого возраста в Швеции еще с середины 1960-х годов является элементом системы общественного обеспечения. Это именно тот сегмент неоплачиваемого труда, который преимущественно выполняется женщинами.

Налогообложение дохода мужа и жены в 1971 году было разделено. Обоим супругам было выгоднее работать, поскольку их доходы уже не рассматривались как часть дохода мужчины. До этого члены семьи облагались как единый налоговый субъект по более низкой ставке налогообложения. Индивидуальное налогообложение мужчины и женщины создало ситуацию, когда женщины оказались более мотивированными строить собственную карьеру.

В 1974 году Швеция стала первой в мире страной, реализовавшей гендерно нейтральные отпуска по уходу за ребенком. В 1995 году каждый из родителей, независимо от использования декретного отпуска, получил право на месяц оплачиваемого родительского отпуска, которым не мог воспользоваться другой член семьи. С 2002 года это право включало уже двухмесячный отпуск. С 2016 года у каждого из родителей есть уже 90 дней зарезервированного отпуска. Таким образом, оба супруга обязаны провести часть времени в декрете. Соответственно, сократилось время пребывания женщины вне рынка труда и связанная с этим потеря квалификации.

Количество работающих женщин в Швеции в 1974 году было на уровне 53%. В течение последующих 10 лет это количество достигло 68% от общего количества трудоспособных женщин. Максимальное значения было достигнуто в 1988 году – 82,2%.

Женщины в соотношении рабочих мест, %

ВВП на душу населения (в постоянных ценах 2010 года)

Источник: Всемирный банк

Содействие равным экономическим возможностям для женщин и мужчин является весомой составляющей политики гендерной паритетности в Швеции. Родительское страхования в сочетании с разветвленной системой общественного ухода за детьми позволило полезным для рынка специалистам совместить работу и семейную жизнь.

Все это не преминуло сказаться на благосостоянии населения Швеции и валовом росте экономики. В период с 1974 по 1984 годы ВВП на душу населения страны вырос на 16% и на момент карантинных мероприятий 2020 года сокращался только во время глобального финансового кризиса 2008 года. По данным Всемирного банка, в период с 1974 по 2017 годы ожидаемая продолжительность жизни шведов увеличилась на 8 лет для мужчин – до 80,6 лет и на 6,2 года для женщин – до 84 лет.

Не нефтью единой: Норвегия

Это уникальный кейс в нашей подборке историй «либерального чуда». Страна, которая бьет все рекорды экономической обеспеченности, не только не села на «нефтяную иглу», но и обеспечила себе развитие на несколько десятилетий вперед за счет технологического прорыва и беспрецедентного уровня демократии.

Важнейшими ценностями норвежского общества являются открытость, энергетическая бережливость, социальное и гендерное равенство, а также системная поддержка институтов гражданского общества.

Будучи страной, входящей в число мировых лидеров по добыче углеводородов, Норвегия сама ограничила на своей территории использование основных нефтепродуктов. К примеру, с 2025 года запретила на территории страны автомобили на бензиновой и дизельной тяге, в частности гибриды. Уже вступил в силу документ, которым с 2040 года воздушное пространство страны также будет закрыт для самолетов на традиционном топливе.

Доходы от продажи нефти направляются в Правительственный пенсионный фонд Норвегии. Этот фонд с 1990 года накапливает средства через инвестиции в активы в разных странах. По состоянию на конец 2019 года общая стоимость всех активов фонда составила более $1 трлн – это самый крупный фонд в мире.

Крупнейшие суверенные резервные фонды в мире

Эгалитарные ценности норвежского общества выстраивались годами. Сегодня Норвегия является страной номер один в мире согласно рейтингу свободы прессы всемирной организации «Репортеры без границ». Норвегия одной из первых в мире законодательно исключила дискриминацию сексуальных меньшинств, легализировав гомосексуальные отношения еще в 1972 году. С 2009 года однополые пары имеют в Норвегии право усыновлять детей.

Наконец, Норвегия не только образец развития демократии, но и один из крупнейших в мире спонсоров институтов гражданского общества. Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) поддерживает общественные правозащитные и медийные организации во всех странах. Основными направлениями Агентства в Украине являются независимые СМИ на юго-востоке страны, социальные инициативы среди ромских общин, поддержка LGBT-активистов, в частности KyivPride, а также недискриминационные проекты и уроки толерантности в школах, например противодействие подростковому насилию и обучение специалистов по антибулингу.

Все то, что является остовом норвежской демократии на родине, активно «экспортируется» Агентством в страны, которые сами недостаточно поддерживают собственные институты либеральной демократии. К таковым все еще относится и Украина.

Реванш vs трансформация Сербия и Хорватия

Хорватия и Сербия имеют долгую общую историю: обе страны пользуются идентичным языком, хотя и разной графикой, вместе входили в состав югославских государств – Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (1918-1929), Королевства Югославия (1929-1941) и Федеративной Республики Югославия (1954-1992). В то же время являются ярыми конфессиональными антагонистами, что и подлило масла в огонь межнациональной розни даже в конце вроде бы «агностического» ХХ века.

В начале 1990 годов из-за накопленных внутренних экономические, политические, социальные и религиозные проблемы Югославия начала распадаться, что привело к серии военных конфликтов, даже единичных актов геноцида.

Стратегия выхода из конфликтов определила приоритеты экономической политики и гражданского развития обеих стран в послевоенный период. Хорваты понимали, что суверенитет может быть гарантирован не только военной мощью, но и экономическим развитием страны и евроинтеграционной стратегией. Соответственно, стали ориентироваться на быстрые экономические реформы и поддержку гражданских институтов.

У сербов после заключения Дейтонского соглашения был аналогичный шанс, но правительство во главе со Слободаном Милошевичем им не воспользовалось – преимущественно из-за собственных диктаторских амбиций, а также в результате усиления российского дипломатического влияния на Балканах. Историческое притяжения Белграда и Москвы в конце ХХ века сыграло роковую роль для политического обновления сербского общества, заставив сосредоточиться не на трансформации, а реваншизме.

Хорватия изначально выдвинула приоритеты, основанные на защите прав частной собственности, независимости судебной системы и либерализации. Сербия пошла прямо противоположным путем, прибегая к протекционизму, очень выборочной защите права собственности, а также сохранению политически детерминированной судебной системы. На кошельках населения это сказалось прямым образом.

Хорваты провели значительную работу по демократизации страны. Была создана независимая общественная служба вещания, либерализирована деятельность СМИ, устранены законодательные положения, дискриминировавшие этнические меньшинства Хорватии, в том числе сербов. Налажено активное сотрудничество с международными донорами – Всемирным банком, МВФ, ЕБРР, заключены соглашения о свободной торговле с ЕС. В 2001 году страна подписала соглашение об ассоциации с ЕС, а с 2013 года стала действительным членом Содружества.

По сравнению с 1993 годом, ВВП на душу населения Хорватии вырос почти вдвое, что является примером успешной трансформации в условиях довольно кровавого вооруженного конфликта. Опыт Хорватии во многом может служить своеобразным «бенчмарком» для реформационной стратегии Украины.

Главными факторами, определившими развитие Сербии после 1991 года, были «фантомные боли» по единому-неделимому государству, остов которого составляли сербы. Значительные людские и финансовые ресурсы были потрачены на неудачные военные действия, что сделало невозможным экономический рост страны. С каждой военным поражением режим Милошевича все больше превращался в диктатуру, полагаясь на политический страх, контролируемые медиа, суды, полицию, спецслужбы и армию.

В экономической сфере Милошевич передавал контроль над отраслями экономики, государственными предприятиями и финансовым сектором исключительно лояльному окружению. Ни о какой меритократии речь не шла, что очень напоминает украинские реалии. Несмотря на тотальный контроль, в 2000 году Милошевич проиграл выборы. Его попытки аннулировать результаты голосования привели к массовым протестам и его аресту, что также во многом напоминало ход событий в Украине четырьмя годами позже.

Белград, Сербия, апрель 2019 года. Гражданские протесты против нарушения принципов демократии правительством президента Александра Вуйчича, в частности – свободы политического волеизъявления

Новое сербское правительство все же обратилось к реформам, но страна потеряла почти 10 лет. С начала 2000-х Сербия возобновила свое членство в МВФ и присоединилась к программам Всемирного банка и ЕБРР. Достигла прогресса в либерализации торговли, реструктуризации и приватизации предприятий госсобственности. С тех пор в стране прослеживается устойчивый экономический рост.

Тем не менее, Сербия до сих пор занимает одну из худших экономических позиций среди стран Европы. Практически вся электроэнергетика, телекоммуникации и компании по добыче и экспорту природного газа остаются в государственной собственности, что так же, как и в Украине, порождает множество прецедентов для системной коррупции.

Резюме

Процессы укрепления гражданского общества и развития институтов демократии в последние десятилетия шли бок о бок с развитием свободного рынка, свободы предпринимательства, верховенства права и утверждения либеральных ценностей. Что было локомотивом этого процесса? – По нашему глубокому убеждению, именно отстаивание экономических свобод каждого отдельного участника рынка. Хотя это, скорее, полемика вроде «что было первичным – яйцо или курица».

Механика проста: процесс утверждения в обществе либеральных ценностей открывал социальные лифты, повышал конкуренцию на рынке труда и создавал условия для равных социальных и карьерных возможностей – и таким образом повышал эффективность и стрессоустойчивость национальных экономик.

Как видим, страны, последовательно либерализовавшие общество, получили устойчивую экономическую модель и привлекательный инвестиционный климат в перспективных отраслях экономики. Это стало естественной стимуляцией для рынка труда, непосредственно сказавшись на уровне социальных стандартов и благосостоянии населения.

Аналогичные примеры можно тиражировать десятками, даже не принимая во внимание кейсы из Азиатско-Тихоокеанского региона. Там также есть чрезвычайно динамично развивающиеся страны, однако имеющие довольно отличную от Украины социокультурную колыбель.

В то же время воочию наблюдаем, насколько безнадежно провальными остались попытки улучшить благосостояние или по крайней мере отстоять высокие социальные стандарты в странах, где произошел или резкий откат от демократической модели развития, или государство попыталось зарегулировать частный бизнес в интересах социалистического распределения и различных форм экономического популизма, как, например, в Венесуэле. Или там, где превалировала авторитарная политическая модель, выстроенная на искусственных культурно-цивилизационных границах, вроде религиозного фундаментализма, как, например, в Иране.

Очевидно одно: страны, культивирующие либеральные ценности, во всех без исключения случаях достигли высокого уровня обеспеченности средневзвешенного гражданина. И эта закономерность является абсолютной. Тогда как страны, проигнорировавшие либеральную модель экономики и общественно-политического строя, непременно клонились под тяжестью внутренних противоречий и социальных конфликтов.

Это тот случай, когда выражение «демократию на хлеб не намажешь» является прямо противоположным реальному опыту. Бесспорно, правы были Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, связавшие экономический и социальный рост с прогрессом инклюзивных институтов демократии – механизмов, обеспечивающих подотчетность государственной системы перед гражданами («Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty»).

Как бы то ни было, именно либеральная демократия оказалась кратчайшим путем к благосостоянию граждан по сравнению с социалистическими, социал-популистскими и тоталитарными моделями.

И Украине следовало бы сделать конструктивные выводы из этого факта. Или мы последовательно защищаем индивидуальные свободы граждан – свободу слова, равенство перед законом и конкурентное предпринимательство, или остаемся вечно «перспективной» страной, капиталистической по своим историческим корням и в то же время квазифеодальной согласно превалирующим политико-административным практикам. Сегодня это наш «цивилизационный» выбор. И каждый украинец должен сделать его осознанно.

Если вы дочитали этот материал до конца, мы надеемся, это значит, что он был полезным для вас.

Мы работаем над тем, чтобы наша журналистская и аналитическая работа была качественной, и стремимся выполнять ее максимально компетентно. Это требует финансовой независимости.

Станьте подписчиком Mind всего за 196 грн в месяц и поддержите развитие независимой деловой журналистики!

Вы можете отменить подписку в любой момент в собственном кабинете LIQPAY, или написав нам по адресу: [email protected].