»гры с невесомостью: станет ли космос российским

„то на самом деле происходит с программами коммерческих и военных запусков –‘

Ќа прошлой неделе –осси€ со второй попытки смогла запустить ракету-носитель «—оюз-2.1ј», котора€ вывела на орбиту космический грузовой корабль «ѕрогресс ћ—-08». Ёто выгл€дит заметным успехом на фоне череды провалов последних лет: «—оюзы» родом из 1960-х, и они неизменно отказывают – с 2011 года упало как минимум п€ть таких ракет. Ќа фоне регул€рных неудач даже в –оссии стали осторожно говорить о «проблемах в ходе реализации космической программы». ’от€, если быть объективным, можно вполне уверенно сказать, что космонавтика в –оссийской ‘едерации пребывает в системном кризисе. „ем обусловлена череда провалов в коммерческих запусках, и есть ли основани€ опасатьс€ в св€зи с военными космическими программами –‘, Mind спросил у военного эксперта ћихаила ∆ирохова.

ѕочему падают ракеты? ѕричин дл€ этого более чем достаточно – это и недостаток финансировани€ (особенно после аннексии рыма в 2014 году), и кадровый голод (никто из молодых ученых не горит желанием работать за копейки в неотапливаемых помещени€х на приборах 50-летней давности), и, наконец, коррупци€ космических масштабов. “ак, на заседании госкорпорации «–оскосмос» по итогам 2017 года заместитель генерального директора по безопасности —ергей ƒемин был вынужден признать, что в результате регул€рных проверок по обнаружению коррупционных про€влений общий ущерб, причиненный госкорпорации и предпри€ти€м отрасли в 2006–2016 годах, составил 17,6 млрд рублей.

¬ качестве €ркого примера также можно привести дело компании «–оссийские космические системы», котора€ безуспешно занималась внедрением системы √ЋќЌј—— и была обвинена в завышении стоимости выполненных работ не менее чем на 3 млрд рублей.

–асходы на космическую программу 2016–2025 годов заложены в российском бюджете в сумме 1,4 трлн рублей. Ќа первый взгл€д, это достаточно большие деньги, но в переводе на доллары – всего $20 млрд на дев€ть лет. ƒл€ сравнени€ – в —Ўј ежегодные текущие расходы Ќј—ј составл€ют около $18 млрд.

—обственно, это видно и по частоте коммерческих космических пусков. ≈сли до 2014 года –осси€ была посто€нным лидером по количеству запусков в мире, то затем ситуаци€ начала мен€тьс€, причем кардинально. “ак, в 2017 году в —Ўј выполнили 29 пусков (все удачные), тогда как росси€не – 19 (из них удачных 17). ≈ще в 2014 году показатель был на уровне 32 и 23 в пользу –‘.

«апуск ракеты космического назначени€ «—оюз-2.1ј» с космодрома Ѕайконур, 13 феврал€ 2018 года

ому и зачем нужны российские ракеты? ƒело в том, что запуск «древних» ракетоносителей «—оюз» и «ѕротон» обходилс€ дешевле, чем аналогичных европейских Ariane-5 или американских Delta-4, поэтому потенциальные заказчики охотно шли в –‘.

—тоит сказать, что в плане доставки грузов на околоземную орбиту американцы в свое врем€ сделали ставку на создание космических шаттлов, то есть кораблей, которые можно было многократно использовать дл€ полетов в космос. — одной стороны, такие аппараты могли нести больший вес как на орбиту, так и с нее, и большее количество астронавтов, чем советские космические корабли типа «—оюз». ќднако килограмм полезного груза обходитс€ в $18 400. ј советска€ одноразова€ ракета «ѕротон», запускаема€ с 1965 года, способна доставить до 22 тонн и всего-то за $3600 за килограмм, то есть в четыре-шесть раз дешевле.

Ќа этом фоне росси€не перебрали роль мирового «космического извозчика», фактически перестав вкладывать деньги в перспективные направлени€ и подготовку новых кадров дл€ космической промышленности. ѕоэтому, пока были люди, которые помнили, как собирать старенькие «—оюзы» и «ѕротоны», на –оссию работал весь украинский сегмент советской космической программы, включа€ «ёжмаш», и все было отлично. ќднако через дес€ток лет, когда украинские предпри€ти€ перестали сотрудничать с российскими (по крайней мере, так активно, как раньше), «выросли» новые космические державы – тот же итай или »нди€ – и российский космос оказалс€ у разбитого корыта.

¬ —Ўј буквально за несколько лет возникла частна€ компани€ SpaceX, Ќј—ј вкладывало немалые средства в реализацию проектов марсохода Curiosity, станции New Horizons, «¬о€джер» и многое другое.

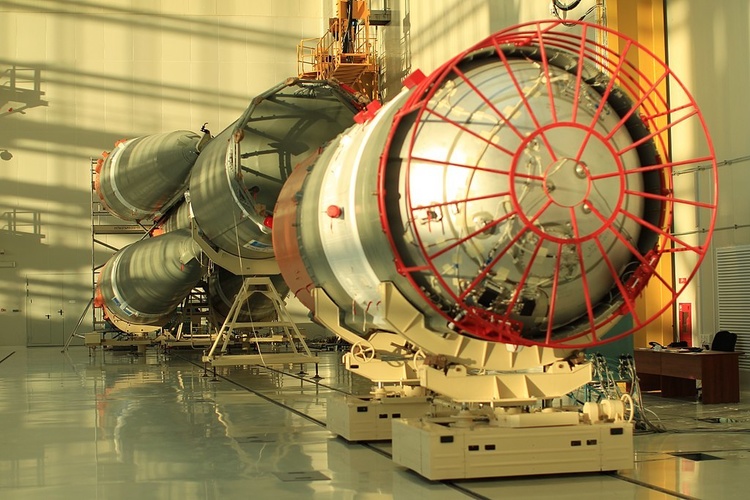

—борка ракеты-носител€ «—оюз-2.1а», космодром ¬осточный

ак на отрасль повли€ли международные санкции? Ќо дл€ постепенной деградации космической программы –‘ существует много и других причин, на которых после распада ———– старались не акцентировать – по крайней мере внутри страны. Ќапример, –осси€ фактически не имеет независимого доступа в космос – запуски пилотируемых кораблей она может проводить только с космодрома Ѕайконур на территории пока еще ло€льного, но независимого азахстана. — единственного российского космодрома ¬осточный можно запускать только ракеты типа «—оюз».

роме того, создание космических аппаратов полностью зависит от иностранной элементной базы. ¬ –‘ за 25 лет создана система, при которой в условном «еленограде занимаютс€ созданием конструкторской документации дл€ изготовлени€ матрицы дл€, например, фотоприемного устройства. ѕосле чего документаци€ отдаетс€ на завод-изготовитель за рубежом, и уже там деталь производитс€ в нужных объемах и возвращаетс€ в –оссию только дл€ постановки корпуса, где и получает гордую надпись Made in Russia. ѕо некоторым оценкам, до 2014 года дол€ иностранных комплектующих в российских спутниках гражданского назначени€ составл€ла от 70 до 90%.

ѕосле 2014 года, с прин€тием международным сообществом санкций, даже столь извилистый технологический путь дл€ росси€н оказалс€ закрытым – фактически «апад ввел эмбарго на такого рода сделки. ѕроблема за четыре года настолько обострилась, что росси€не даже пошли на возобновление переговоров с итаем о закупке китайских технологий дл€ создани€ радиационно стойкой электронной компонентной базы космического назначени€.

ќднако ѕекин уже далеко не тот, что был даже в начале 1990-х, и ныне китайцы хотели бы получить в обмен российские технологии производства кислород-керосинового ракетного двигател€ –ƒ-180. ”читыва€, что сегодн€ те же –ƒ-181 используютс€ компанией Orbital ATK в ракетах «јнтарес» и фактически €вл€ютс€ основой американской космической программы, аппетиты ита€ весьма и весьма показательны. “о есть, пользу€сь не очень хорошим нынешним положением –оссии, когда фактически технологии росси€нам вз€ть неоткуда, ѕекин «выкручивает руки», чтобы получить доступ к реально работающим уникальным технологи€м. » есть четкое ощущение, что рано или поздно китайцы своего добьютс€.

«апуск ракеты космического назначени€ «—оюз-2.1ј» с космодрома Ѕайконур, 13 феврал€ 2018 года

—пособна ли –осси€ покорить космос? ¬ этой св€зи совершенно непон€тны опасени€ «апада в отношении военной космической программы –‘. “ак, буквально на дн€х генсек Ќј“ќ —толтенберг обвинил –оссию в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в случае испытаний новой ракеты средней дальности. „то это – нагнетание психоза, работа на внутреннего потребител€ или непрофессионализм – абсолютно непон€тно. ¬едь сообщени€ об опытно-конструкторской работе (даже не создании опытного образца) новой ракеты среднего класса «‘еникс» по€вились только в апреле 2017 года. » пройти огромный путь от «бумаги» до реализации в услови€х нынешней –оссии буквально за год-два просто нереально.

ѕри том что проблемы возникают даже с военными заказами. Ќапример, в феврале 2016 года ћинистерство обороны –‘ было вынуждено заказать у промышленности дополнительно четыре спутника св€зи «ћеридиан» вместо планировавшихс€ им на замену аппаратам «—фера-¬», которые в итоге оказались слишком т€желыми дл€ существующих ракет-носителей «ѕротон-ћ» и «јнгара-ј5». азалось бы, мелочь, однако она обошлась государственному бюджету в кругленькую сумму.

≈динственным выходом дл€ –оссии как космической державы в этом случае было бы кардинальное комплексное изменение самой модели функционировани€ отрасли с установлением жестких механизмом контрол€ и ответственности за результат. ¬едь, как показала практика, простое увеличение финансировани€ без решени€ проблемы неформального контрол€ за финансовыми потоками ничего не изменит. ќднако в нынешних обсто€тельствах с отсутствием технологической базы и нехваткой кадров российский космос обречен на деградацию, котора€ будет происходить неизбежно теми или иными темпами.

ѕуск последней ракеты-носител€ серии «—оюз-”» с “√ «ѕрогресс ћ—-05».

јвторы материалов OpenMind, как правило, внешние эксперты и специалисты, которые готов€т материал по заказу редакции. Ќо их точка зрени€ может не совпадать с точкой зрени€ редакции Mind.

¬ то же врем€ редакци€ несЄт ответственность за достоверность и соответствие реальности изложенной мысли, в частности, осуществл€ет факт-чекинг приведенных утверждений и первичную проверку автора.

Mind также тщательно выбирает темы и колонки, которые могут быть опубликованы в разделе OpenMind, и обрабатывает их в соответствии со стандартами редакции.